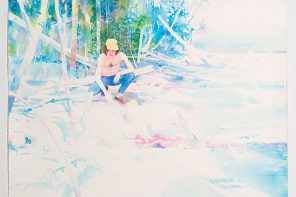

Jusqu’à fin septembre, la photographe Aline Bovard Rudaz est exposée au Musée de l’Élysée, à Lausanne. Elle a été choisie pour participer à reGeneration4, une exposition collective qui met en avant la photographie émergente internationale et pour laquelle elle a proposé une série autour de la zone grise du consentement. Récemment diplômée de l’école de photographie de Vevey où elle a achevé la formation supérieure après un CFC, elle revient avec nous sur sa pratique. On a parlé de reportage, de militantisme et de pédagogie.

Qu’est-ce que tu exposes au Musée de L’Élysée en ce moment?

C’est une série sur le consentement en six images, des captures d’écran d’une vidéo très cinématographiques. On voit deux personnes qui ont été en couple et qui ont réussi à s’asseoir et à discuter d’un événement qui a eu lieu quand elles sortaient encore ensemble, un moment où le consentement de la femme n’avait pas été pris en compte par son partenaire. J’ai trouvé ça super qu’ils aient pu revenir sur un tel événement, des années après et je leur ai demandé de rejouer cette conversation devant moi et j’ai filmé. J’étais vraiment spectatrice de la discussion. J’ai pris des bribes de cette conversation – six phrases qui me paraissaient révélatrices mais pas trop, où on comprenait de quoi il s’agissait sans savoir exactement ce qu’il s’était passé. Ces six sous-titres qui accompagnent les images sont là pour susciter une réflexion et pour permettre au spectateur de se projeter dans la conversation.

Tu penses que l’image aide à aborder ce genre de thématiques?

Je crois que l’image permet de toucher d’autres types de personnes, d’aborder des sujets par le sensible plutôt que par des approches analytiques, intellectuelles… La photo se retrouve aussi dans des espaces dans lesquels on ne parle pas forcément – ou moins – de thématiques sociales ou politiques. Ça permet d’emmener ces thématiques-là dans des espaces d’art, dans des salons…

Tu pars toujours de témoignages ; comment est-ce que tu fais en sorte que l’image raconte ce que tu as mis en mots?

J’essaie de m’imprégner de la thématique de l’histoire que j’ai envie de raconter. Je sélectionne des choses qui m’ont marquées dans les témoignages, j’essaie de les traduire en image et ce n’est jamais tout. Je veux amener des bribes et faire en sorte que le spectateur comprenne ce qu’il a envie de comprendre, ce qu’il peut comprendre à partir de ce que je lui donne. S’il avait directement toutes les clés, ça ne ferait plus sens. Ce que je garde des récits est parcellaire mais indispensable pour comprendre mes travaux.

Autant la gentrification que le viol, le consentement ou les règles, qui sont les sujets de tes derniers travaux, touchent profondément à l’intime. Ne pas tout raconter, c’est aussi une façon de protéger?

Oui, je pense, d’une certaine manière. Si c’était nécessaire de tout raconter, peut-être que je le ferais mais ça ne l’est pas parce que même si ce sont des thématiques taboues, on les connait tous·tes. On a toutes nos règles et on a beau dire que ça ne nous est pas arrivé, on a toutes expérimenté le sexe sans consentement, on s’est toutes forcées à un moment avec notre compagnon. Pareil pour les hommes ! Je pense qu’il y en a très peu qui pourraient dire qu’ils n’ont jamais « fait passer leur désir avant celui de leur partenaire ». J’essaie de faire réaliser aux gens que ces thématiques ne devraient pas être taboues, qu’on devrait en parler, en discuter et je leur donne l’impulsion, un prétexte pour amorcer ces discussions.

Aujourd’hui, comment tu fais pour te protéger, toi, puisque tu photographies des personnes proches, auxquelles tu t’identifies?

Là, pour mon travail de diplôme sur le viol, Violences invisibles, j’ai encaissé, encaissé, et un jour, j’ai fondu en larmes sans réussir à me reprendre. J’étais vraiment en sanglots et c’est là que je me suis dit que ça n’allait vraiment pas. Depuis, je vois une kinésyologue qui m’a donné des exercices. C’est un peu spirituel et bizarre, mais en gros, je dépose symboliquement les histoires. Je le fais avec des pierres, que je dépose au pied d’un arbre, pour comprendre que oui, je les connais, je sais où elles sont, mais je m’en protège. C’est difficile de garder tout ça, et en même temps, ça me rend plus forte. En recueillant ces témoignages, j’ai vu qu’on pouvait se remettre d’un viol, qu’on n’est pas que victime, qu’on ose en parler… C’est empouvoirant. Mais c’est à double tranchant.

Quand est-ce que tu es devenue une photographe féministe?

A la fin de mon CFC, quand j’ai fini mon projet sur les règles, Tupua, il y a trois ans. Je savais que ça dérangeait et c’est ça qui m’a lancée. Il faut dire que j’ai découvert les questions soulevées par le féminisme assez tard, en même temps que la grande vague #MeToo. C’est en 2017 que j’ai commencé à acheter des livres, à m’intéresser aux thématiques féministes, à ces combats, ces différentes luttes. C’est devenu une évidence de traiter ce sujet-là. Je l’avais en fait déjà fait pour mon Travail de Maturité mais je m’en suis rendue compte cette année seulement : il était en espagnol et portait sur les violences faites aux filles et aux femmes au Guatemala. J’étais partie dans un centre là-bas pendant tout un été qui accueillait des jeunes filles victimes de violences, sexuelles pour la plupart. Il y en avait beaucoup qui avaient des enfants issus de viol et qui étaient mineures. J’avais pris des photos et fait une expo.

Tu t’es donc tournée très tôt vers le reportage?

Ça s’est construit petit à petit. Durant mon CFC, j’ai suivi un cours libre dont le thème était « précaire ». Je l’ai pris évidemment dans un sens social et je suis allée faire un reportage. C’est là que j’ai eu le déclic, consciemment, que j’ai compris que c’était un moyen de parler de choses importantes, de mettre en lumières des thématiques qui me tiennent à cœur, sociales.

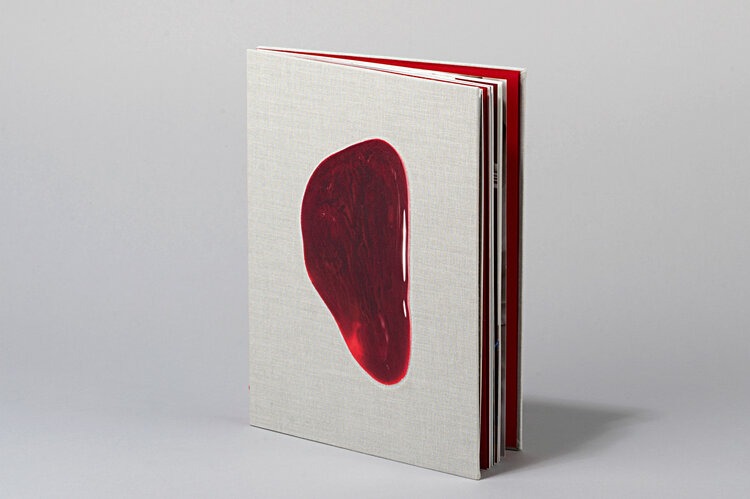

En plus des expos, tu fais beaucoup de livres. Pourquoi?

J’aime bien faire des livres parce que je suis assez manuelle. Je les fais. C’est aussi quelque chose qui m’a toujours attirée. J’aime l’objet livre. Je ne lis pas beaucoup mais j’ai plein de livres photo. C’est aussi ça qui m’a fait aller dans cette direction, j’ai appris plein de choses à travers eux. Il y a du texte, des images, et un livre entier traite une thématique autrement qu’un texte scientifique ou académique. Généralement, dans ce type d’écrit, je ne lis qu’un ou deux chapitres, je vais directement chercher les informations dont j’ai besoin, mais c’est tout. Un livre photo, je passe des heures dessus, je le relis… Donc je me dis que les gens comme moi, il faut aussi leur donner un autre moyen de pouvoir s’intéresser à ces thématiques-là. Ça soulève le problème de leur coût : il faut aussi y penser quand on fait de beaux objets. Le but, c’est que ce soit diffusé, accessible !

Pour découvrir le travail d’Aline Bovard Rudaz, il faut donc aller au Musée de l’Élysée pour voir les choses en grand. reGeneration4 donne à voir 35 jeunes talents de la photographie internationale jusqu’au 27 septembre. En plus de ça, ses différents projets sont tous accessibles sur son site internet et sur son compte instagram !